ぎふHM 2025年度

司町旧県庁舎 目覚める!

日時:令和7年10月15日(水)~10月22日(水)ライトアップ

令和7年10月19日(日)~10月23日(木)シンポジウム

場所:司町旧県庁舎/ぎふメディアコスモスなど

ライトアップされた旧県庁舎① ライトアップされた旧県庁舎②

耐震性の問題から平成25年(2013)から閉庁されて、閉ざされてきた司町旧県庁舎。現在、岐阜県が利活用事業者を募集中である。

大正13年(1924)10月15日に竣工の国内最初期の鉄筋コンクリート造の旧県庁舎となる。また、大垣市出身の建築家矢橋賢吉が建築顧問を担当した建物でもある。現存するのは正面玄関など一部である。

建築士会では保存活用に向けて県内外の皆様に存在を知ってもらうおうと、10月15日~22日までの1週間ライトアップを企画した。

【石黒時紀会長の言葉】

・長年閉鎖されており何の建物か知らない人も多い。若い人に存在を知ってもらえたら

・次の100年先の未来までこの建物をつなぎたい

他に保存活用について考えるシンポジウム「司町旧県庁舎保存活用協議会」が主催の「目覚めよ!司町旧県庁舎」が10月19日~23日の5日間ぎふメディアコスモスなどで行われる。パネル展やセミナーなどが行われます。

みなさん、101年前に思いを馳せながら一時目覚めた旧県庁舎へ足を運びましょう。

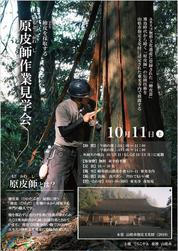

原皮師(もとかわし)作業見学会

日時:令和7年10月11日(土)10:00~12:00

場所:富士山東光寺 岐阜県山県市小倉641841

見学会チラシ 東光寺本堂 山県市指定文化財

霧雨の中東光寺境内へユネスコ無形文化遺産に登録された「檜皮葺」の材料となる檜皮を採取する原皮師(もとかわし)の作業を見学できるということで行ってきました。先に境内を見たいと思い、集合時間より45分早く現地を訪れました。本堂は見事な檜皮葺でした。他にも何棟かありましたが、瓦屋根と檜皮葺の建物が混在していました。

流れ造りの檜皮葺き 東光寺ご住職と原皮師の須賀氏

最初に住職のお話を聞いて、境内自体も広かったですが、山林もお寺の所有ということで、今回はこの山林の一部で作業を見せて頂けるとのことでした。昨年度は高校生向けに行ない、今年度は一般向けに見学会を計画したそうです。

続いて原皮師の須賀氏に境内で檜皮葺について説明して頂きました。檜皮葺に使用する檜皮は2尺5寸(750㎜)が基準で葺いていくそうでう。先の写真にある本堂はこの2尺5寸を用いていますが、流れ造りの檜皮葺のように小さなお堂では2尺5寸では長すぎるため短いものが使われているそうですが、2尺5寸でおよそ30年、それ以下になると20年と耐用年数が減っていくそうです。

そういった説明を聞きつつ山の中へ移動しました。まだ姿は見えないところからパチンパチンと皮を採取する音が響いていました。

檜皮が採取されて檜肌が見えている ヘラで檜皮を剥いでいく

2尺5寸の四倍の3mまで順番にはぐ 3mに到達し、なたで切った後

檜肌が見えている写真の一番手前の木はまだ1回も檜皮を採取されていない木となり、初めての檜皮が一番良いものだと思っていたが、一度採取されたもののほうが良い檜皮が採取できるそうです。4名の原皮師がいましたが、皆さん1度採取された木を選んでいました。また、須賀氏によると10回くらい採取された木もあるそうです。10年に1度となると100年という長い時間採取できることが分かりますが、次に行くと伐採されていることの方が残念ながら多いそうです。

皮をはぐ道具はヘラと言い、須賀氏によるとこのヘラはどんなものでも剥ぐことができるが、カナメの木が一番適していて、檜肌を傷つけずに採取できるそうです。後で触らせて頂きましたが、硬いのに滑らかな感触でした。

3mまで剥いでいき、なたで切るそうですが、厳密に3mを測定しているわけではなく、弟子になった時に3mの長さを感覚的に覚えることを最初にするそうです。

このような作業を見ながら質問にどんどん答えて頂けるので、分かりやすくとても勉強になりました。原皮師の作業はここまで(11時くらいまで)でしたが、時間がある方は「コヅク」作業も見せてもらえるということで場所を移動しました。

1分の厚みを更に薄くする作業 コヅク作業

採取した皮を乾かしてそのまま使用するかと思っていましたが、だいたい1枚1部(3㎜)の厚みで採取でき(厚いと5㎜くらい)それを更に薄くして1㎜程度の材で檜皮は葺かれているそうです。

薄くした時に細長くなりますが、それをコヅク作業を経て長さ750㎜×小口150㎜×ケツ130㎜くらいで1枚の葺き材(薄くする作業の写真の板の大きさ)となります。それを写真左側のように束ねて乾かすそうです。重さは30キロにもなるそうです。コヅク作業は刃物先で叩くだけですが、それだけできれいにくっついていくのは見事でした。コヅクの漢字はの質問もありましたが、口伝えで字は分からないというところが職人の世界だなと実感しました。

また、原皮師のは普段この作業はしないそうですが、木が成長する時期には皮が採取できない時や大雨が降って作業出来ない時に行なうそうです。手際がよくてどんだけ見ていても飽きないくらいで、気付いたら12時を過ぎていました。

こんな貴重な見学をさせて頂いた東光寺の方々、現在山梨で仕事中なので、わざわざ岐阜まで来て作業を披露してくらた原皮師の方々、説明をして頂いた須賀氏には改めてお礼を言いたいです。

来年度も計画して頂けるということなので、楽しみにしています。

学生アイデアコンペティション

「ゆるやかに変化する-大湫宿西森ミソグラ・コクグラ活用計画」現地説明会に参加して

日時:令和7年5月17日(土) 10:00~11:30

場所:瑞浪市大湫町

5月17日(土)瑞浪市の大湫宿旧森川邸の蔵を活用するアイデアを募集するコンペティションの為現地を見学しました。はじめに大湫宿と旧森川邸の成り立ちや現在について説明をいただき、旧宿場町を見学しました。

旧森川邸の内部で説明 ミソグラ・コクグラの見学

あいにくの天気で足元が悪い中、町を歩きました。国の登録有形文化財でまる丸森邸は一般開放されていてその内部は旅籠の趣が感じられる建物でした。大湫神明神社の大杉は倒れて根元のみになっていましたが、見応えがありました。

コンペに参加される学生さんも集まり、西森邸の蔵も見学しました。同じ敷地には他にも蔵があったとのこと、老朽化で解体されていたのが残念でした。

お昼には同じく登録有形文化財の古民家カフェでランチをいただきました。その頃には雨も上がり少し小高いカフェの窓からの眺めは、まるで中山道からの眺めを感じさせ、とても気持ちが良い所でした。

大切な建物や景観を守るため、説明会に参加された学生さんから素晴らしいアイデアが挙がることを望みます。

歴史的建造物で昼食を!

日時 :令和7年5月2日(金)11:30~

場所 :昇平楼 岐阜県本巣市政田137番地

参加者:14名

令和7年3月21日(金)に登録有形文化財に答申された「昇平楼客殿」で昼食をとりながらの見学会に参加しました。

昇平楼客殿の外観 昇平楼のお料理

こちらの建物はぎふHM協議会のメンバーの所氏が資料作成に参加した物件です。ぎふHM協議会としては3件目の物件となります。所氏から実査前の資料と実査後の資料をもってどのような経緯でどのように提出したかを説明して頂きました。また、高橋宏之先生も携わったということで、参加してくれました。

廃藩置県で藩庁が廃止され笠松県庁に移築され、その後合併により岐阜県となりまた本巣の堀内家に移築され、現在の昇平楼に移築されたということです。取り壊されてもおかしくない建物が残っていてそこで昼食を頂いたことは感慨深かったです。

お料理を頂きながら説明を受ける 「客殿」内部を見学

今回答申された建物は昇平楼全体ではなく、移築された客殿のみだそうです。離れとして建っているため反対側の建物から望見出来ました。雨が降って残念だなと思っていましたが、雨で濡れた中庭の木々と相まってとてもきれいでした。

こういった建物を残すべく、ぎふHM協議会として活動を続けていきたいです。