令和7年度(2025)活動報告

第67回建築士会全国大会 おおさか大会 その2 セッション報告

女性セッションに参加して

報告者:長瀬 八州余

おおさか大会での女性セッションのテーマは「思いっきりバージョンUP!Part3~誰もが参加したい未来の「魅力ある建築士会」とは~」ということで、前々回の静岡大会Part1、前回の鹿児島大会Part2と続き、今回の大阪大会はPart3で、参加者でのディスカッション形式でおこなわれました。

参加者は、57名+WEB1名 合計58名(女性54名+男性3名+WEB1名)

視点① ジェンダー(Gender)(社会的性別)について

視点② 学生について

視点③ シニア世代(55歳以上)について

視点④ 働き盛り世代の建築士について(35歳~55歳について)

視点⑤ 若い世代について(20歳~35歳)

視点⑥ 情報発信について(イベント等の集客)

視点⑦ 建築士の認知度向上について

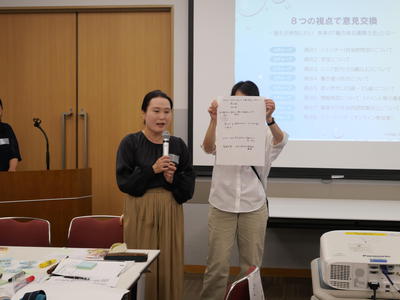

7つの視点にフォーカスして、各グループで意見交換です。

各グループのファシリテーターは連合会へ出向している各ブロックの委員です。

【プログラム】

10:00 開会挨拶(全建女報告・セッション趣旨説明)

10:05 グループワークの進め方説明(5分)

10:10 グループワーク(65分) ・自己紹介 (10分)

・シンキングタイム(10分)

・グループ内意見発表(30分)

・グループ内まとめ(15分)

11:15 全体発表(30分) 3分×7グループ

11:45 閉会挨拶

11:50 閉会

1枚の付箋に一つの意見を書いて、一人何枚でもOKです。

短い時間内での意見交換となりましたが、各グループしっかりとした意見交換ができたようです。

大交流会で、同じグループに参加された方が、「セッションは楽しかったですね」と話しかけてくださいました。

詳しい各グループの報告は後日、連合会女性委員会のHPに掲載予定です。

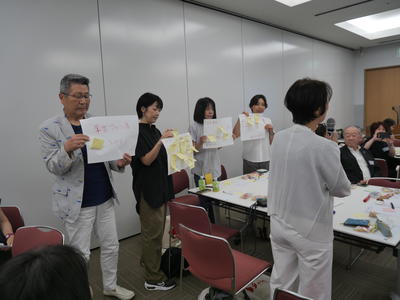

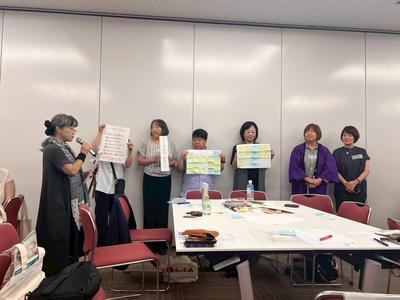

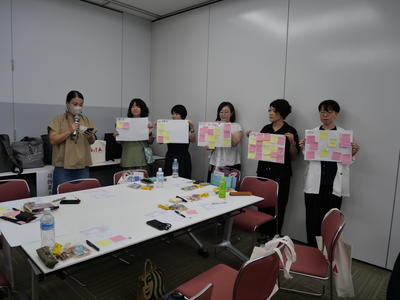

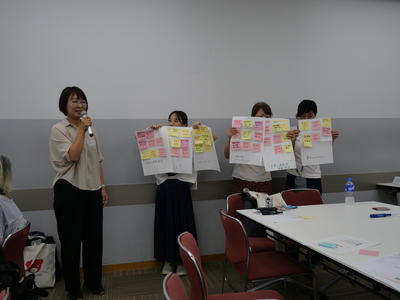

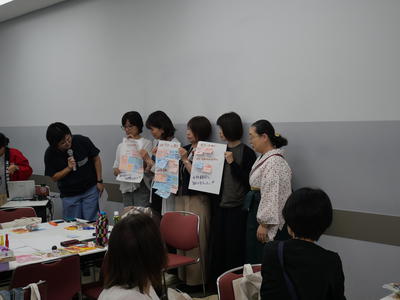

以下は各グループでの発表の様子です

①ジェンダーについて

②学生について

③シニア世代について

④働き盛り世代の建築士について

⑤若い世代について

⑥情報発信について

⑦建築士の認知向上について

福祉まちづくりセッションに参加して

報告者:下川 滝美

テーマ:ユニバーサルなまちづくりを目指して

~大阪・関西万博におけるユニバーサルデザインの計画と見直し~

今回のセッションに参加するにあたりどのようにすると一番楽に行けるのか、障害者に対するどのようなサービスがあるのかを確かめるために前日に万博に行くことを計画しました。チケットをとるにあたり万博までの移動をどのようにするかから始めました。コロナ禍より前は大阪へはバリアフリー展で毎年行っており電車での移動が大変なことを知っていたために今回はシャトルバスを利用しました。

新幹線で新大阪まで行きシャトルバスで西ゲートまで、入り口は優先入場で待ち時間なしで入れました。帰りもホテルを大会会場横のホテルを早くに予約していたのでシャトルバスでとても便利に行けました。福まちセッションは万博のUDについての発表でしたが私の場合は内部障害なのでとにかく疲労を避けての万博までの移動を検討しての参加でした。車いすも検討しましたが混雑などから利用をしませんでした。

万博内は平日としては最高人数だった日に当たりとても混んでいました。

大屋根リングを一周することとトイレと休憩所の見学が目的だったのでゆっくりとみてくることができましたが普段あまり動いていないので後から筋肉痛が大変でした。

セッションは、8月23日に有志で行かれた万博会場の視察会の報告を桂川さんがされ、その後大阪府建築士会の山本さんから大阪・関西万博におけるユニバーサルデザインの計画と見直し~障がい当事者が望んだことと実際~を報告されました。

事前にTOTOのトイレや休憩所のセミナーを受けていたこと、万博に行った人からの報告などを聞いていたこと、前日に実際に現地に行ったことから、お二人の報告がとても分かりやすく当事者が参画したことで改善されたことや改善まで至っていないことの報告も納得しながら聞くことができました。

次に大阪府都市整備部の担当者からの報告では宿泊施設等のバリアフリー改修等助成制度や大阪府福祉のまちづくり条例など先進的な取り組みをされていることが報告されました。

そのあとは徳島県など他県の活動報告を聞いてあっという間の充実した2時間でした。万博の滞在時間は4時間ほどでしたが充実した2日間でした。

【下記はやさしい言葉でわかりやすい案内板の写真3枚です。】

(↑ 会場の様子 川口部会長挨拶 )

(↑ 報告①大阪・関西万博会場視察(8/23)報告 岐阜県建築士会の桂川さん)

(↑ 報告②大阪・関西万博におけるユニバーサルデザインの計画と見直し~障がい当事者が望んだことと実際~ 大阪府建築士会の山本さん)

木のまちづくりセッション報告

報告者:小林 教子

テーマ『次世代の木の建築を支えるための 人・木・森』サブテーマ「木の建築を作り続けるために今始めなければならないこと」として近畿地区でのそれぞれの視点での活動報告がされた。詳細はセッションの資料をダウンロード願いたい。

さまざまな問題点が紹介され、例えば、一般ユーザーが県散材を確認する場所がなく、山と木の関係を知る方法がないため、森に対しての意識をどう高めるべきか。見識の高いユーザーは存在するが、電話1本で木材が届くため、日本においてインドネシアなどのように、搾取するのみで利益が出なければ植林されないような状況が起こりかねない。現状として皆伐後の植林は40%で、山の再造林ができていない危機感があり、持続可能な森林が少なく、伐採できない箇所は税金を投入して保っている状況である。森林を育てる費用も材の値に入れるべきという意見も出た。

供給者・作り手・建築士・ユーザーが存在する中、建築士の役割としてユーザーに説明し、地域材の使用の推進を進める。NPOでの木材コーディネーター養成の紹介もあり、地域での中小企業が連携し木材流通が成り立つため、地域の生産体制が成り立たなくなることへの危機感も話題となった。

森や木の実際を知ってもらい、2世代かけないと木が育たない、現在の収益だけでは再造林できないなど、山について知る方法をどうするかが最後まで問題となった。

セッションを機会に各登壇者が考えたことを以下に記しておきます。

「日本において近くの木で近くの大工さんが建築を造ることは特別な事ではない。その価値観が暮らしや風景をつくってきました。もし今うまくいっていないとしたら、設計者はそれを思い出して現し伝えていかなければならない。」

「拡大する木材利用のニーズに応えるためには、各林産地から生産される木の特性十分に把握し、各地の原木生産や、製造体制の強みを活かした広域的な、木材供給のネットワークが必要だ。」

「他の建材にはマネのできない再生産可能資源としての木材の特性を、木のまちづくりの理由にするならば、今のところ十分に確保されていない。森の再造林費用は、まちづくりプロジェクトが担わなければならないのではないか?」

(↑ 会場の様子)

歴史まちづくりセッション

第12回全国ヘリテージマネージャー大会

テーマ 歴史のなかの多様な特徴的地域づくり

~大阪「摂津国、河内国、和泉国に由来する」とりくみ

報告者:髙野 栄子

歴史まちづくりセッションでは、地元大阪の3つの地区の特徴有るまちづくりについて発表がありました。

「大大阪、船場のまちと建築」と題して国登録有形文化財の所有者の青山様が発表されました。18日にヘリテージマネージャー協議会の総会で船場のまちあるきをしました。そこで青山様所有の青山ビルも見学しました。船場という町の成り立ちや特徴について、特に歴史的建造物の保存活用についての話はとても興味が沸きました。船場地区には船場倶楽部という船場で活動するさまざまな団体が会するプラットホームがあって一般社団人としてまちづくりをおこなっているようです。やはり地元の建物所有者の熱意が重要なんだと感じました。

次に河内長野市の観心寺の学芸員で立命館大学の講師でもある尾谷様から歴史的建造物の屋根葺材についてのお話でした。河内長野市内の指定文化財や登録文化財の植物性の屋根葺材を確保する必要があり、「ふるさと文化財の森」を設定して資材の採取を行っているようです。茅や檜皮などを確保し、文化財保護の地産地消を実証しているとのことでした。とても興味深いお話でした。

最後に大阪府の文化財保護課の萩原さんから和泉国の歴史的景観についてお話がありました。和泉国には国宝に指定されている社寺建築が多く残っているとのことです。堺市は「環濠都市」を形成し「堺市歴史的歴史的風致維持向上計画」を策定しています。「鉄砲鍛冶屋敷」やその他重要文化財、登録文化財を維持・活用して見えます。また泉佐野市の「日根荘大木の農村景観」は大阪府内で唯一の「重要文化的景観」です。景観計画を策定し、その景観が日本遺産に認定され

その保護やその景観を周遊など活用事業に取り組んで見えます。

皆さんの発表のあと会場からの質疑にお答え頂き、コーディネーターの塩見さんも加わり意見交換が行われました。皆さんとても熱心にいろいろな活動に取り組まれていて勉強になりました。