令和7年度(2025)活動報告

令和7年度 第34回全国女性建築士連絡協議会(やまがた)その2 委員長会議、被災地報告・活動報告、基調講演、懇親会

日時:令和7年7月19日(土)~20日(日)

会場:山形テルサとZOOM

山形県山形市双葉町1丁目2-3

参加者:対面 294名 リモート 67名 合計 361名

(岐阜県から 対面3名、リモート1名)

テーマ:「山形から発信 みらいへつなぐ木への挑戦」

~雪・山・川がおりなす食文化と共に~

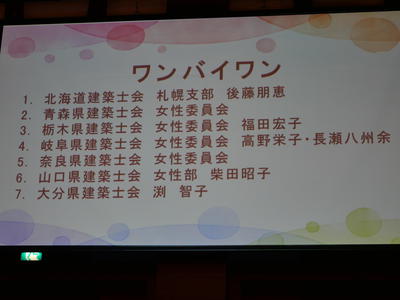

委員長会議の報告

報告者:岡田 利里

今年の全建女は山形県ということで、山形新幹線で東京から2時間半くらいかかるので間に合うか心配でしたが、会場は駅のすぐ横なので30分前には到着出来ました。お昼のお弁当も準備して頂いていたので、始まる前に山形名物九十九鶏弁当を美味しくいただきました。

各都道府県活動報告で特に印象に残っているのは、神奈川県の行っている『ちょこっとプランニング』です。C分科会でも発表されていますが、建築士という職業の一端を体験してもらうという、児童向けの職業体験イベントです。新潟県の女性委員会でも神奈川県の女性委員会から学び、昨年度行ったそうです。岐阜県では、『たくみ女子会』改め『交流サロン』で、工業高校や専門学校へ出向きアドバイザーとして建築の話をしていますが、さらに年代の低い児童向けということで、子どもたちの記憶に残り、将来の建築を志す人が少しでも増えるための種をまくという意味で大切な活動だと感じました。

今年度の建築士会全国大会おおさか大会での女性委員会セッションは、『思いっきりバージョンUP!Part3 ~誰もが参加したい未来の魅力ある建築士会とは~』というテーマでグループワークを行います。既に人数いっぱいで座れない人も出るかもしれないとのことでした。会員数の減少などにより、今後の建築士会のあり方はどの県にも共通の問題で、皆さん興味があるようです。

山梨県女性員会は今年度から一時休会、福岡県は青年委員会と女性委員会が一緒に活動するようですし、長崎県も、今年度からは青年女性委員会として活動することになったそうです。おおさか大会のセッションを通して各県の活動が上向きになればと思います。

(↑ 全国女性委員長会議 受付の様子)

(↑ 全国女性委員長会議 会議前の昼食の様子)

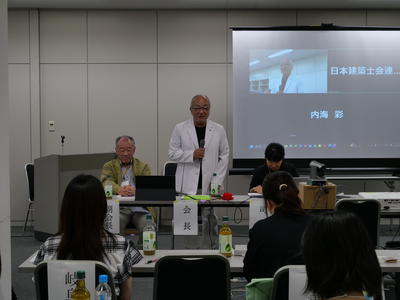

(↑ 古谷会長 挨拶の様子)

(↑ 岐阜県 岡田委員長 活動報告の様子)

(↑ 会議の様子)

被災地報告・活動報告

報告者:高野栄子

今年も全建女で被災地報告と被災地での活動報告がありました。

はじめに昨年度の豪雨災害があった山形県北部について、山形県建築士会の酒田支部の方々から被害の状況、その後のボランティア活動の経験をお話し頂きました。まとめとして日頃から災害の備えを行い、被害に遭ったら初動から被害を記録し、各申請を迅速に行えるようにする必要があるとのことでした。

(↑ 山形県の報告)

次に能登半島地震について石川県建築士会の山田さんが報告されました。山田さん達は昨年7月に能登半島へ視察に行かれました。勾配の急な道路や更地になった朝市の通り、7階建てのビルが転倒したままでカメラを向けるにも気が引けるような光景だったそうです。仮設住宅も建設が進んでいたところに9月に豪雨が襲いました。能登らしい美しい景観はもう戻らないとのことです。

(↑ 石川県の報告)

福島県建築士会からは「福島県建築士会のつどい」について報告がありました。東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故をうけ警戒区域機となった大熊町に見学に行かれたそうです。

線量計を付けて渡橋電力福島第一原子力発電所と、町内にオープンしたバームクーヘン専門店、デニム店を見学し、東日本大震災・原子力災害伝承館にて語り部さん達の活動を感じたそうです。

(↑ 福島県の報告)

阪神淡路大震災から30年経った兵庫県からは震災後の建築士会としての取り組みや各会員が一建築士として関わってきたことを紹介されました。これから話し合い伝えること、そして動く事が大切だという事をお話し頂きました。

(↑ 兵庫県の報告)

短時間での報告でとてもたくさんの情報をいただきました。質疑の時間に長瀬さんが質問されていました。

とても勉強になりました。特に深刻な災害が身近に無い私にはとても考えさせられるお話ばかりでした。

(↑ 質疑応答の様子)

基調講演の報告

報告者:岡田 利里

基調講演は、「木造建築の可能性」というテーマで瀬野氏と鍋野氏がお話しされました。

瀬野氏は山形県のご出身で、ゼネコン設計部から独立された当初、木の事をよく知らないまま木造の自邸を建てられ、ご本人曰く「木を知らない」建物だったという教訓から、その後、木について深く学ばれたそうです。

効率的に含水率を下げるための高温乾燥は、細胞膜を破壊してしまう。一方、天然乾燥材は精油を含む細胞膜がしっかりと残っているため腐朽菌を寄せ付けず、丈夫で長持ちする。というお話しに、なるほどと思いました。

鍋野氏は、東京と山形の2地域居住を行ってみえ、105mmの角材のみで構成している2階建ての建物が印象的でした。1階の車庫では5010mmのスパンとなっているので、通常ならばこのスパンなら、荷重にもよりますが300mm以上の梁せいが必要になると思います。しかし、デザイン的に階高を抑えたいということで、105㎜角材を日の字組した上に構造面材を表裏両面張りで補強した面材充複梁とする工夫がされています。スパンが飛んでいるから梁の断面を大きくするという発想ではなく、流通している材料を活かして建築化していく。という姿勢に感銘を受けました。

お二人とも山形と東京の2拠点生活されていて、木、山への愛情が感じられ、温かみのある基調講演でした。

(↑ 瀬野氏)

(↑ 鍋野氏)

大懇親会に参加して

報告者:長瀬 八州余

基調講演等が終了後、会場の山形テルサから、JR山形駅を挟んですぐの、大懇親会会場のホテルメトロポリタン山形へ向かいます。

受付にて席を決めるクジを引いて、会場へ入ります。

来賓挨拶 連合会 上原副会長にお言葉をいただきました。

北海道:受付等で販売していた、「失敗から学ぶ」の冊子の説明。

青森県:3名の方が壇上して、3枚の写真をスライドして、委員会活動の発表

山形県建築士会 副会長 石山徳昭氏より乾杯の挨拶をいただきました。

大会の受付にてお出迎えをしてくださった「やまがた愛の武将隊」3名がショーを披露してくださいました。

「やまがた愛の武将隊」は、平成22年7月29日に結成された米沢市はもとより、山形県全域の歴史文化・観光PRを御役目とする戦国武将隊です。慶長5年にここ出羽国山形で起こった「北の関ケ原」とも呼ばれる慶長出羽合戦で激戦を繰り広げた上杉、最上、伊達など、山形県ゆかりの戦国武将で構成され、戦国期さながらの迫力の演武や軽快なトークで地元の魅力を全国各地、さらには海外へも発信している団体です。山形県ゆかりの戦国武将たちが、故郷の誉れを喧伝します。

お楽しみ抽選会が設けられました。

14品の山形県ゆかりのお菓子などの景品があり、一品につき2名から3名が当たるので、大懇親会参加者は242名との事ですので、1割以上の方が当たる計算になります。

クジを引いていてくださる人は、基調講演の野瀬氏、鍋野氏、「やまがた愛の武将隊」、山形県建築士会 伊藤会長、連合会 上原副会長、連合会 古谷会長と順次変わっていきました。

当選者の中には、古谷会長、前の前の連合会女性委員長の小野さん、前の連合会女性委員長の本間さん、古谷会長の奥様、この時はクジを引いた伊藤会長もビックリしていました。鹿児島県から参加の連合会青年委員長もしゃぶしゃぶセットが当たりました。

(↑ 当選者の記念撮影の様子)

(↑ 会場の様子)

中締めの挨拶として大会実行委員長の原田江美子氏の挨拶がありました。

その後、9月に開催される 全国大会おおさか大会の紹介と、来年に開催される全国大会群馬大会の紹介がなされました。

(↑ 群馬県から参加の皆さんは紫色の法被を着ています。)

帰りの出口では、抽選会に外れた人に対して、お土産としてお菓子をいただくことができました。

楽しい楽しい懇親会でした。